[스포츠서울 | 함상범 기자] 줄곧 ‘한국 영화계의 위기’란 말이 있었지만, 요즘처럼 체감이 깊게 되는 시기도 없다. 변명의 여지가 없다. 2억 관객 시장은 반토막이 났다. 올해 상반기 관객은 4200여만명, 이대로라면 1억 관객 시장도 깨질 판이다.

그런 가운데 제29회 부산국제판타스틱 영화제(BIFAN)에선 ‘위기의 한국영화’를 주제로 담론의 장이 열렸다. 지난 4일에는 ‘‘지속가능한 영화제 생태계를 위한 오픈토크 – 우리에게 ‘영화제’는 왜 필요한가?’(이하 ‘영화제는 왜 필요한가?’), 5일에는 ‘위기의 한국영화 - 죽거나 혹은 부활하거나’(이하 ‘죽거나 불활하거나’) 포럼이 개최됐다.

먼저 ‘영화제는 왜 필요한가’에는 배급사 필름다빈 백다빈 대표와 국제프라이드영화제 김조광수 집행위원장, 영화 ‘아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일’을 연출한 김민하 감독, 영화사 엣나인필름의 주희 이사, 유튜브 채널 ‘영화제옆골목’의 오보람 기획자가 참석해 영화제의 의미를 짚었다.

영화인 사이에서 영화제는 ‘영화계의 미래’라고 말한다. 새로운 영화인을 발굴하는 기능을 각종 지역 영화제가 담당한다. 하지만 보수 정권이 들어온 뒤 영화제의 예산을 초토화시키면서 미래의 영화인들이 꿈을 꿀 공간이 사라졌다는 목소리가 커졌다.

김민하 감독은 “저 같은 창작자들은 관객들이랑 만날 수 있게 해주는 게 영화제다. 영화제가 없으면 감독을 이룰 수 있는 옵션이 사라지는 것”이라며 “현존하는 제작사의 도제식 작품만 만들게 되고, 작품이 획일화 될 가능성이 크다. 배우나 다른 스태프도 마찬가지다. 기회가 없어질 것”이라고 밝혔다.

이날 자리의 참석자들은 영화제의 첫 인상과 함께 영화제에서 겪었던 다양한 에피소드를 펼쳐놨다. 각종 영화 축제를 직접 만끽하면서 얻은 느낌을 전했고, 김조광수 위원장은 영화제에서 결혼하게 된 사연도 전했다.

오보람 기획자는 “영화제는 영화와 축제다. 영화제는 여전히 교류의 장으로 역할을 하고 있다. 영화인들에겐 자부심”이라며 “또 지역과 연관되는 영화제들은 굉장히 좋은 점이 많다. 올해는 9월이지만 매년 10월엔 부산에 갔고, 제천도 8월에는 꼭 갔다. 4월은 전주를 가는 달이다. 지역색을 반영한 축제라는 점에서 의미가 있다”고 말했다.

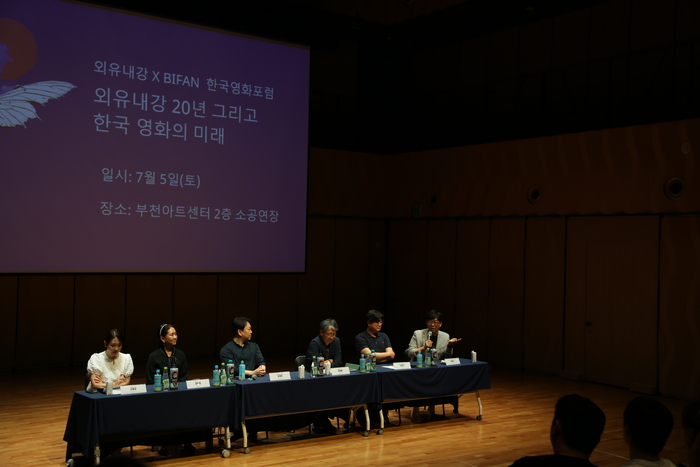

5일 ‘죽거나 부활하거나’에는 외유내강 강혜정 대표와 ‘장손’을 연출한 오정민 감독, 하하필름스 이하영 대표, 영화관 산업 협회 신한식 본부장, ‘AI 시대 영상정책 특별위원회’ 위원장 조영신 박사가 참석해 2억 관객 시장을 열며 호황을 이룬 한국영화계가 왜 위기를 맞이했고 어떻게 극복해야 하는지에 중점을 두고 신랄한 이야기를 나눴다.

이하영 대표는 “팬데믹 이후 관객이 줄어드니 신규 투자가 감소했다. 곧 제작이 멈췄고, 다시 관객 수가 떨어지는 악순환이 이어지며 생태계가 파괴됐다. 강력한 산업인 줄 알았는데, 한국 영화계는 맷집이 약했다”며 “호황일 때 더더욱 장르의 다변화를 이뤘어야 했는데, 수익을 쫓다보니 모두가 하청업자로 전락하게 됐다”고 밝혔다.

신한식 본부장 역시 “영화관은 어쩔 수 없는 경쟁체제에 있다. 다양성을 확보할 여건이 되지 못한다. 경영적인 문제가 팬데믹 이후 노출된 것”이라고 말을 보탰다.

영화계는 꾸준히 자생을 바라보고 있다. 아직도 한국 영화에 대한 관심은 크다. 최근에는 봉준호 감독의 ‘기생충’(2019)가 21세기를 대표하는 영화 1위에 꼽혔다. 해외에서 한국에 대한 관심은 여전히 높다.

강혜정 대표는 “K-뷰티, K-푸드처럼 어딜가나 ‘K’가 관심을 받는데 K-무비는 존재감이 떨어진 것 같다. 영화인들은 영화관에 오는 관객들에게 진정 선택받을만한 영화를 만들어야 한다. 그리고 영화를 온전히 체험할 수 있는 무언가를 더 서비스할지에 고민이 있다. 경험이라는 키워드를 중히 여기고 더 발전시키도록 하겠다”고 전했다. intellybeast@sportsseoul.com

기사추천

0

![리사, 시스루 세트 룩으로 완성한 페미닌 카리스마... 글로벌 팬덤 사로잡은 다국적 매력과 독보적 퍼포먼스! [이주상의 e파인더]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/04/news-p.v1.20251204.10da859a3dc24d3c9b9b5a268163fa4c_P1.jpg)

![‘혹시 ML처럼?’ KBO 구단들, 2군 운영 지자체로 넘기겠다고 나서면? [SS이슈]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/15/news-p.v1.20240125.bf72e4db702041e0bdfebdd243459980_R.jpg)