- 현대차 노조, 휴머노이드 ‘아틀라스’ 도입 결사반대…“고용 위협”

- 中 저가 공세·테슬라 혁신 속 ‘생산성 경쟁’은 생존의 문제

- “막을 수 없는 파도”…무조건 반대보다 ‘연착륙’ 고민해야 할 때

[스포츠서울 | 원성윤 기자] “합의 없이는 단 1대의 로봇도 들어올 수 없다.”

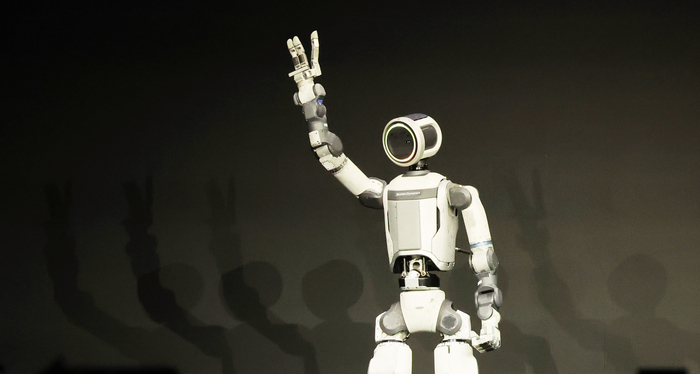

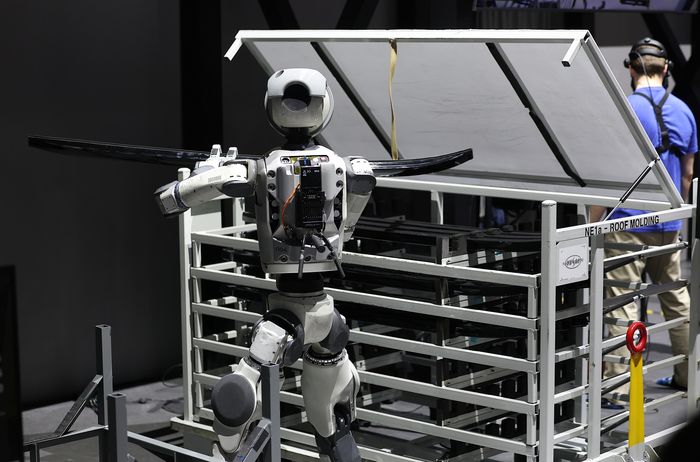

2026년 새해, 현대자동차 울산공장에 전운이 감돌고 있다. 현대차그룹이 CES 2025에서 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스(Atlas)’ 양산 계획을 발표하자 금속노조 현대차지부가 “결사반대”를 선언했기 때문이다. 노조의 명분은 ‘생존권 사수’지만, 산업계의 시계는 냉정하다. 글로벌 자동차 산업의 판도는 이미 ‘인간 없는 공장’을 향해 가속 페달을 밟았기 때문이다.

◇ “3만 대면 4700만 원”…시급 5370원 ‘다크 팩토리’의 공포

현대차 노조가 최근 소식지를 통해 밝힌 거부감의 기저에는 차가운 계산법이 있다. 노조는 인간 노동자 3명이 3교대로 24시간 공장을 돌릴 때 연간 3억 원이 들지만, 로봇은 초기 투자비만 회수하면 비용이 급감한다는 점을 지적했다.

전문가들의 분석은 노조의 우려보다 더 구체적이고 위협적이다. 삼성증권 분석에 따르면 아틀라스의 초기 생산 단가는 대당 약 2억 원이지만, 현대차 계획대로 2028년까지 3만 대 이상을 양산해 ‘규모의 경제’를 달성하면 단가는 약 4700만 원(3만 5천 달러)까지 떨어진다. 많이 만들수록 싸지고, 싸질수록 더 많이 쓸 수 있는 구조가 완성되는 것이다.

특히 사람 없이 24시간 365일 가동되는 ‘다크 팩토리(Dark Factory)’가 현실화할 경우 파급력은 상상을 초월한다. 로봇 가격 4700만 원을 연간 8760시간으로 나누면 시간당 운영비는 불과 ‘5370원’이다. 4대 보험도, 퇴직금도, 파업도 없는 로봇이 최저시급 절반 수준으로 일하는 셈이다. 사측의 계획이 노조에게 단순한 기술 혁신이 아닌 ‘대량 해고 예고장’으로 읽히는 이유다.

◇ 테슬라·BMW도 ‘생산 혁명’… ‘러다이트’는 답이 아니다

문제는 노조 반대가 거셀수록 경쟁력은 뒤처진다는 점이다. 현재 글로벌 완성차 업계는 ‘생산 혁명’ 중이다. BYD 등 중국 기업들은 압도적 가격 경쟁력으로 시장을 잠식하고 있다. 독일 부품업계에서만 작년 한 해 10만 명이 감원된 현실은 시사하는 바가 크다.

경쟁사들은 이미 로봇과의 동거를 시작했다. 테슬라는 ‘옵티머스’를, BMW는 ‘피규어 02’를 공장에 투입해 조립과 물류를 맡겼다. 인건비를 획기적으로 낮추지 않으면 중국산 저가 전기차와의 ‘치킨 게임’에서 생존할 수 없기 때문이다. 현대차가 아틀라스를 미국 공장에 우선 투입하려는 것도 고임금 구조인 미국 시장에서 로봇 단가를 낮춰 가격 경쟁력을 확보하는 것이 시급해서다.

역사는 반복된다. 19세기 영국 노동자들의 ‘러다이트 운동(기계 파괴)’이 산업혁명을 막지 못했듯, AI와 로봇의 흐름은 거스를 수 없다. 현대차 노조의 “단 1대도 안 된다”는 선언은 당장의 협상카드는 될지언정, 장기적으로는 공허한 메아리가 될 공산이 크다. 회사가 망하면 노조도 없다. 생산성 향상 없는 고용 보장은 결국 기업 경쟁력 약화와 더 큰 구조조정이라는 부메랑으로 돌아올 뿐이다.

이제 논의의 축을 옮겨야 한다. 무조건적인 봉쇄가 아니라, 로봇 도입에 따른 생산성 향상분을 어떻게 배분할 것인지, 노동자들을 고부가가치 직무로 어떻게 재교육해 ‘연착륙(Soft Landing)’ 시킬지 전략을 짜야 한다. 아틀라스는 이미 걷기 시작했다. 지금 필요한 건 로봇이라는 파도 위에 어떻게 올라탈 것인가에 대한 노사의 치열하고 현실적인 고민이다. socool@sportsseoul.com

기사추천

0