- 영하권 추위 속 고객센터 ‘먹통’…소비자 떠넘기기 ‘핑퐁 게임’ 여전

- “판매처 다르다” 법인 쪼개기로 책임 회피… 소비자만 ‘분통’

- 화재 사고엔 “고객 과실” 일관…CEO ‘미인증 부품’ 고발 전력까지 ‘시끌’

- AS 포기하고 ‘자가 수리’ 나서는 위험한 겨울… 1등 기업의 도덕적 해이

[스포츠서울 | 원성윤 기자] “국민 매트라더니 국민을 호갱(호구+고객)으로 아는 겁니까. 불이 나도 ‘고객 과실’이라며 억울하면 소송하라고 하네요. AS 전화는 수십 통 해도 안 받고, 겨우 연결되면 ‘거긴 우리 담당 아니다’라고 뺑뺑이를 돌립니다.”

서울의 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 떨어지는 강력한 한파가 찾아오면서 난방 가전 수요가 폭증하고 있다. 그러나 국내 전기·온수매트 시장의 절대 강자(점유율 추산 1위)로 군림해 온 ‘일월’을 향한 소비자들의 원성은 그 어느 때보다 뜨겁다. 화려한 판매 실적 뒤에 가려진 구조적인 책임 회피와 오너 일가의 안전불감증이 올겨울에도 어김없이 민낯을 드러냈기 때문이다.

◇ “전화 연결이 로또?”… 불통의 고객센터

10일 업계와 소비자 커뮤니티에 따르면, 12월 들어 일월매트 고객센터는 사실상 기능 마비 상태다. 주요 포털과 맘카페에는 “오전에만 50통 했는데 실패했다”는 성토가 줄을 잇는다. 문제는 어렵게 연결이 되어도 책임을 떠넘긴다는 점이다. 일월은 판매 법인과 제조 법인(일월, 일월의료기 등)을 복잡하게 나눠 운영하고 있다.

소비자가 AS를 요청하면 “제조사가 일월이 아니라 일월의료기다”, “판매처가 다르다”는 식으로 책임을 회피하는 이른바 ‘법인 쪼개기’ 꼼수를 부린다는 지적이 꾸준하다. 본지가 한국소비자원 데이터를 분석한 결과, 겨울철 난방기기 상담 중 ‘AS 불만’이 폭증하는 기업 명단에 일월은 단골손님이다. 판매량은 대기업 급으로 늘렸지만, 소비자의 불편을 해소할 시스템은 ‘나 몰라라’ 식의 구멍가게 수준에 머물러 있다는 비판이 나온다.

◇ 수리 대신 강매?…‘보상 판매’ 상술과 저가 부품의 덫

AS 지연 끝에 돌아오는 답변은 허탈하기 그지없다. 일월 측은 구형 모델 부품 단종이나 과도한 수리비를 이유로 기존 제품을 반납하고 신제품을 사게 하는 ‘보상 판매’를 적극 유도한다.

소비자 A씨는 “산 지 2년 된 매트가 고장 나 문의했더니, 수리는 한 달 넘게 걸리니 돈 더 보태 새것을 사라고 했다”며 “멀쩡한 매트를 폐기하고 매출을 올리려는 얄팍한 상술”이라고 꼬집었다.

업계에서는 이를 홈쇼핑 위주의 ‘박리다매’ 구조 탓으로 본다. 30~40%에 달하는 홈쇼핑 수수료를 감당하며 이익을 남기려다 보니, 저가형 열선과 내구성이 약한 컨트롤러를 사용하게 되고, 결국 ‘1~2년 쓰고 버리는’ 일회용 가전으로 전락했다는 지적이다.

◇ “억울하면 소송해라”… 위험천만 ‘오너 리스크’

더욱 심각한 문제는 소비자의 생명과 직결된 ‘안전불감증’이다. 매년 겨울 일월매트 관련 화재 사고가 끊이지 않지만, 사측의 대응은 무책임으로 일관하고 있다. 화재 발생 시 제품 결함을 인정하기보다 “라텍스와 함께 사용했다”, “접어서 보관했다” 등 사용자 과실을 우선 주장하며 보상을 거부하기 일쑤다. 심지어 피해자에게 “억울하면 법적으로 대응하라”는 식의 고압적인 태도를 보여 공분을 사고 있다.

이러한 안전불감증은 경영진의 리스크와 무관치 않다. 실제로 지난 2021년 허희선 대표는 전기용품 안전인증을 받지 않은 부품(과부하 위험이 있는 조절기)을 장착해 판매한 혐의로 경찰에 고발된 바 있다. 경영진부터가 안전 법규를 경시하고 이익을 우선시하는 태도가 제품 안전 관리 전반에 악영향을 미치고 있다는 분석이다.

◇ 위험천만 ‘자가 수리’ 내몰린 소비자

제조사의 무책임한 방관과 배짱 영업 속에 소비자들이 위험으로 내몰리고 있다. 공식 AS가 막히고 보상도 받기 어렵자, 유튜브 등에는 고장 난 온도조절기를 뜯어 직접 납땜하는 ‘자가 수리(DIY)’ 영상까지 공유되고 있다. 전열 기구의 비전문가 임의 개조는 2차 화재나 감전 등 대형 사고로 이어질 수 있는 위험천만한 행위다.

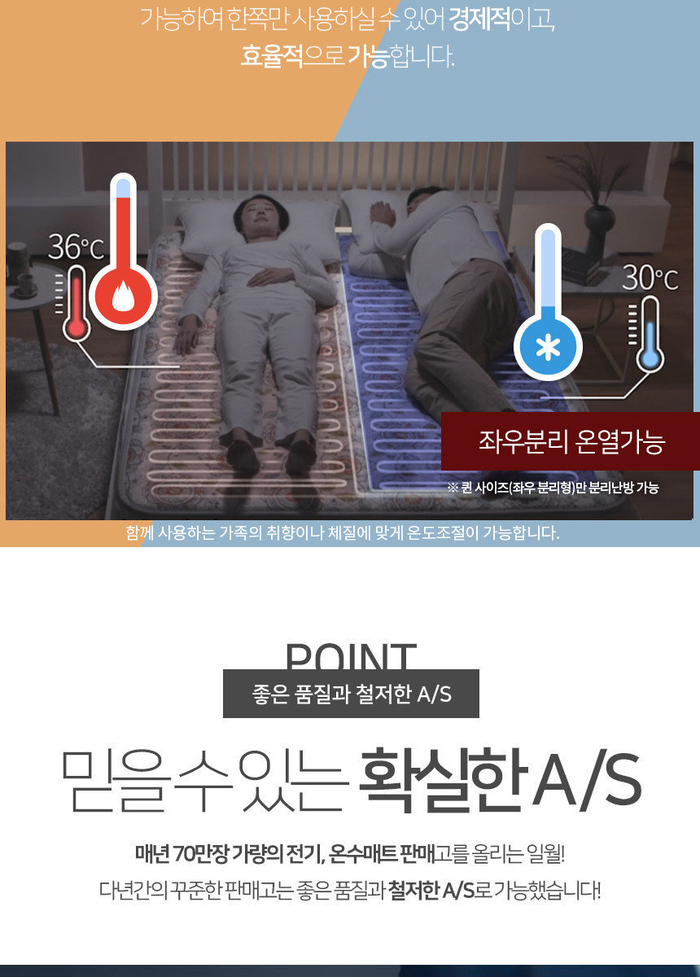

일월은 올해도 유명 연예인을 모델로 내세워 “따뜻한 겨울”을 홍보하고 있다. 하지만 정작 소비자들은 화재 공포와 AS 불통 속에 떨고 있다. “많이 파는 것이 능사가 아니라, 끝까지 책임지는 것이 진짜 1등”이라는 시장의 경고를 무시하고, 법인 쪼개기와 소송전으로 책임을 회피한다면 ‘국민 매트’의 명성은 한순간에 무너질 수 있음을 명심해야 한다. socool@sportsseoul.com

기사추천

0

![[단독] “류지현호가 점수 조작했다?”…두끼, 대만서 韓 야구대표팀 비하 마케팅 ‘충격’](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2026/03/12/news-p.v1.20260312.860a70460145468f8233017d4edaa8ae_R.jpg)