|

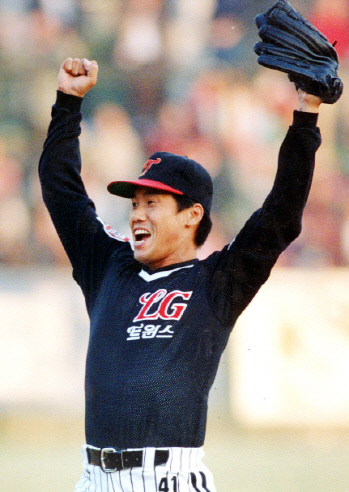

LG와 한화의 경기가 열린 1995년 9월 17일 대전구장. LG 김용수는 8회말에 등판해 8-6 승리를 지켜내며 시즌 30세이브 째를 거뒀다. LG가 ‘8월 이후 정규시즌 1위팀’으로서 기록한 마지막 승리였다. 3일 뒤 LG는 2위로 떨어졌고 2013년 8월 20일 목동 넥센전에서 봉중근이 세이브를 올리는 순간까지 18년 간 8월 이후의 1위를 경험하지 못했다.

LG가 18년 묵은 때를 벗겨냈을 때, 김용수 전 중앙대 감독의 심정도 남달랐을 터. 하지만 김 전 감독은 의외로 담담했다. 그는 20일 경기 직후 스포츠서울과의 전화통화에서 “이제는 한번 1위 할 때가 되지 않았느냐”며 껄껄 웃었다. 수화기 넘어로 들리는 김 감독의 목소리는, 그가 현역 시절 마운드에 섰을 때처럼 차분하고 강직했다.

◇레전드 김용수가 말하는 LG.

김용수 전 감독은 LG의 유일한 ‘영구 결번’ 선수다. 잠실구장 내야관중석 벽 끝에는 그의 ‘41번’ 유니폼 모형이 붙어있다. 90년 대 LG의 승리는 대부분 그의 손에서 마무리 됐다. 1986년 LG의 전신인 MBC청룡에서 26세이브를 하며 본격적인 마무리 투수로 활약했고 LG가 한국시리즈 우승을 차지한 1994년엔 30세이브를 올렸다. 지난해 삼성 오승환에게 통산 세이브 기록을 내줬지만, 많은 LG 팬들은 ‘김용수가 1996년 선발 보직 전환을 하지 않았다면, 오승환도 그의 기록을 깨기 힘들었을 것’이라고 입을 모으고 있다.

김용수는 LG의 전설이다. 그 전설도 요즘 LG 야구를 보면서 흐뭇한 미소를 보내고 있다. 김용수 전 감독은 “요즘에도 LG 야구를 가끔 본다”며 쑥스러운 듯 말했다. 그러면서 “고참과 젊은 선수들의 신구조화가 잘 맞아 떨어지는 것 같다. 한편에선 상대적으로 다른 팀들이 못해 LG의 성적이 올라갔다는 이야기도 있는데 나는 동의 못 한다. LG는 이제 포스트시즌에 오를 때가 됐다고 본다”고 말했다. 김 전 감독은 “LG의 포스트시즌 진출은 거의 확정됐다. 하지만 10년 동안 포스트시즌에 올라가지 못했다. 단기전이 시작되면 다른 팀들에 비해 부족한 점이 나타날 수도 있다. 난생 처음 가을잔치에 나가는 선수들도 많을 것이다. 모든 것이 경험이라 생각하고 겪어나가야 한다”고 조언했다.

◇김용수의 충고 “(봉)중근아. 표정을 숨겨라”

LG는 전성기 때 위력적인 마무리투수를 보유했다. LG의 흑역사도 어찌보면 마무리투수의 부재 때문에 생긴 일이다. 1990년대 김용수, 1990녀대후반과 2000년 초반 이상훈이 맡았던 마무리투수의 계보를 봉중근이 잇고 있다. 김용수 전 감독은 “(봉)중근이는 미국 야구를 경험했고 다수의 국제대회에 참여하며 큰 경기를 치렀다. 포스트시즌에 올라가서도 잘 해낼 것이다”고 말했다. 그는 “나도 1994년 한국시리즈 때 엄청나게 긴장하고 떨었다. 타선이 폭발해줬기에 내 공을 던질 수 있었다”고 말했다. 김용수 전 감독은 ‘다리가 후들거릴 정도’라는 표현까지 썼다. 하지만 대다수 팬들이 기억하는 김용수의 모습은 흔들리지 않는 소나무 같았다. 김 전 감독은 “평소에 표정이 없었기 때문이다”라고 말했다. 그는 “정규시즌에서 이길 때나 질 때나 별다른 표현을 안했다. 상대팀 선수들에겐 담력이 강한 선수라는 인식을 심어줬을 수도 있다. 마무리 투수는 표정이 없어야 한다. 그래야 상대팀 타자와의 기 싸움에서 이길 수 있다. 떨고 있다는 것도 숨겨야 한다”고 말했다.

김용수 전 감독은 봉중근에게 선배로서 충고를 하기도 했다. 그는 “마무리 투수라면 내가 무슨 생각을 갖고 있는지 상대타자에게 들켜선 안된다. (봉)중근이는 정규시즌에서 세이브를 기록하거나 블론 세이브를 기록한 뒤 다양한 표정을 짓고 세리머니를 하던데, 이는 본인에게 좋지 않다. 표정 관리를 조금 더 해야 한다”고 말했다. 김용수 전 감독은 LG의 한국시리즈 우승 가능성에 대해선 “절대 알 수 없는 일이다”라고 말을 마쳤다.

김용수 전 감독은 지난해 11월 중앙대 감독을 그만 둔 뒤 일본 프로야구 주니치에서 지도자 수업을 받았다. 조만간 다시 한번 일본에서 지도자 연수를 진행할 예정이다. 물론 가을 이후다. 그는 10년 만에 찾아온 LG의 잔치를 눈여겨 볼 작정이다.

김경윤기자 bicycle@sportsseoul.com

기사추천

0

![리사, 시스루 세트 룩으로 완성한 페미닌 카리스마... 글로벌 팬덤 사로잡은 다국적 매력과 독보적 퍼포먼스! [이주상의 e파인더]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/04/news-p.v1.20251204.10da859a3dc24d3c9b9b5a268163fa4c_P1.jpg)

![치어리더 김현영, 비키니 입고 자쿠지 힐링 ‘볼륨감 무슨 일’ [★SNS]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/16/news-p.v1.20251216.9941f87275e94378988e487ff5d980db_R.png)

![‘세계 최강’ 안세영, ‘완벽 피날레’에 단 한 걸음…월드투어 파이널서 ‘역대 1위 기록’ 정조준 [SS스타]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/12/17/rcv.YNA.20251123.PAF20251123251601009_R.jpg)